文:趙敏

相褒歌(Sio-po-kua)是台語的「山歌」,通常是男女互相褒揚、打情罵俏,或者訴說個人遭遇以排解苦悶、採茶工作時互虧的即興歌謠;題材豐富,包含褒揚、互虧、諷刺、日常、工作、節慶、詠嘆、勸世或愛情等。然而,隨著時代與環境的變遷,相褒歌逐漸消逝。

臺大創新設計學院(D-School)兼任副教授、長笛家蔡佳芬從小到大學習古典音樂,到美國攻讀碩、博士時,同學請她播放具有「臺灣味」的音樂,她播了當時流行的歌曲,同學卻說聽不出「臺灣味」。這讓她思考:「到底臺灣的代表音樂是什麼?」

有一次,蔡佳芬以長笛演奏了音樂家蕭泰然的〈湖畔孤影〉(Fantasia),獲得耶魯大學拜內克古籍善本圖書館時任館長的好評,說想要典藏這本樂譜。她終於想通,一個地方的文化要夠強,除了有實力堅強的音樂演奏者和作曲家,還要有很強的載體(按:此指樂譜),「這樣你的文化才有辦法輸出,打破語言的隔閡。」

回到臺灣後,蔡佳芬積極尋找具有「臺灣DNA」的音樂,透過採集聲景,盡可能蒐集臺灣各地即將失傳的音樂。有一次剛好機會來了,2013年耶魯大學有服務日,要帶著人本教育基金會的小朋友去坪林採茶,負責接待的是臺大城鄉所的臺灣藍鵲茶團隊,當時城鄉所的學生詢問蔡佳芬能否為坪林訂做當地的聲音。

日後,在臺大城鄉所教授、現為創新設計學院副院長張聖琳及其學生的介紹下,蔡佳芬帶著臺師大民族音樂所的學生進入坪林田調。有一天,一位學生從老街上獲得一位阿媽贈予的書《坪林相褒歌》,由賣麵線的阿姨演唱,學生錄下來的音檔只有25秒,聽起來沒什麼高低起伏。

蔡佳芬翻開那本書,發現裡面的歌詞描述了坪林的自然萬物與人文故事。她又翻到最後一頁,發現林金城的名字,趕緊聯絡他。林金城說:「蔡老師,我在山區採集相褒歌10幾年,妳是第一個打電話給我的人。」開啟了蔡佳芬鑽研相褒歌之路。

蔡佳芬分析發現,相褒歌的特色歌詞結構為七字一句、四句一段,常逐句押韻;曲調簡單,音階只有四個音,例如:1/Do、4Fa、5/Sol、8/Do,或1/Do、3/Mi、5/Sol、8/Do。靠著口耳相傳,除了大臺北如坪林、新店、平溪、石碇、雙溪、深坑、金山、汐止、三峽、林口等地都有相褒歌,宜蘭、澎湖、嘉義、屏東、南投也有相褒歌的蹤跡。

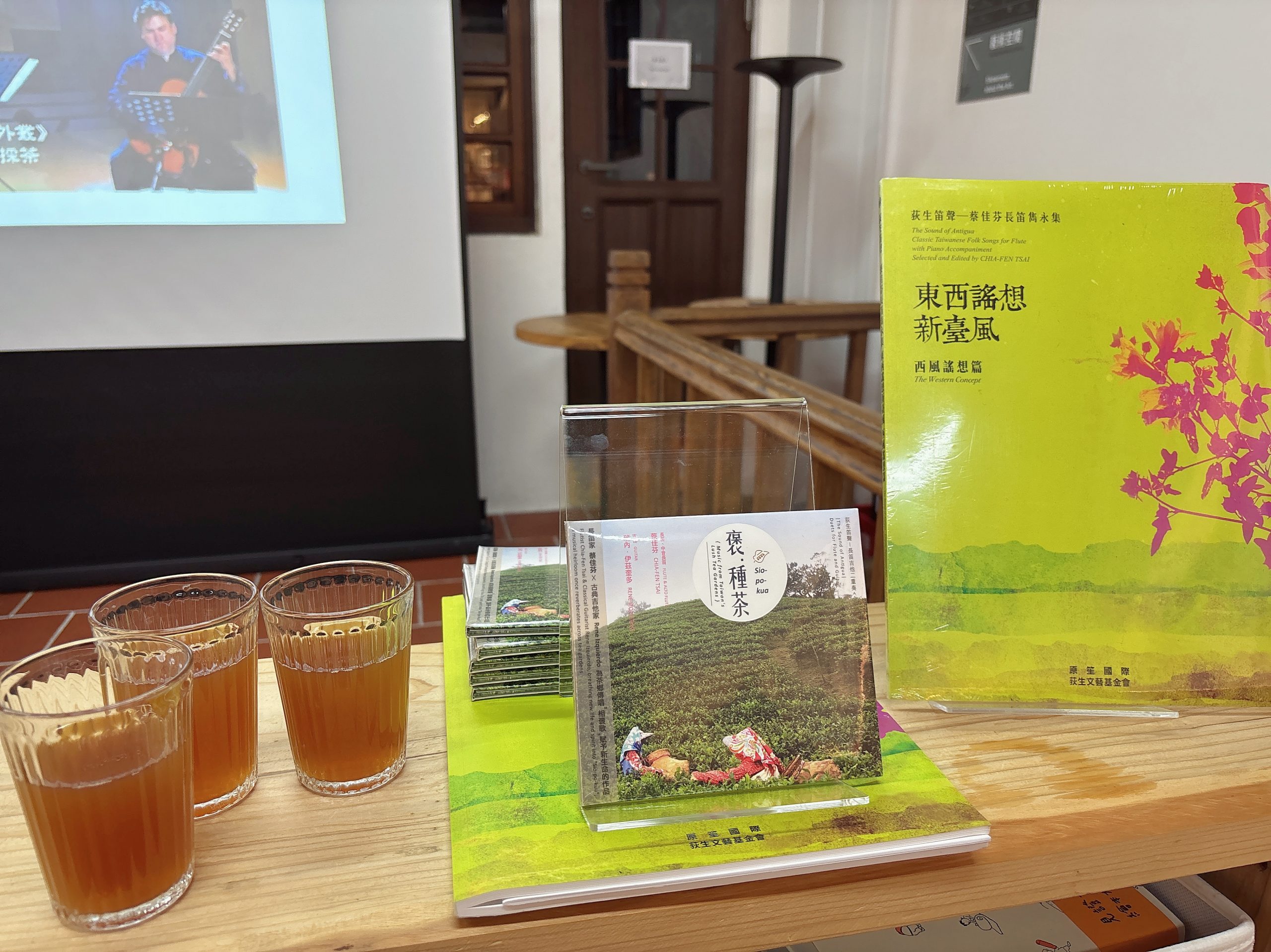

她與學生持續蒐集資料,訪談當地耆老,推動樂譜採集出版,並和臺大城鄉所研擬如何舉辦一場相褒歌的音樂會。另外,為了錄製《褒.種茶》唱片,蔡佳芬將樂譜寄給知名吉他樂手瑞內.伊茲奎多(René Izquierdo)練習,並邀請他一定要到坪林聽阿媽唱相褒歌,才能演奏出道地的音樂。

在臺大創新設計學院開設「音樂合作的藝術與實踐」、「音樂設計與創新應用」課程的蔡佳芬,學生有學習古典音樂的,也有學習國樂或熟悉搖滾樂的。蔡佳芬會帶學生到坪林、石碇、猴硐、淡水等地訪問耆老與田調,拍攝紀錄片,也舉辦發表會、融入舞蹈等,讓學生呈現在地的音樂風貌。

6月26日晚上在郭怡美書店舉辦「自然就好的相褒Hip-hop」,蔡佳芬首次與學生狗人aka青山郭外俠(本名林達見Lîm Ta̍t-kiàn)合作。現場有蔡佳芬的學生,也有坪林的鄉親前來捧場。

蔡佳芬說,林達見去年申請到文化部補助,以「狀況內音樂」出版了一張概念EP《勞動者的褒歌》。「學生說嘻哈跟相褒歌其實很像,阿媽會說她住在坪林的哪裡、幾號,唱歌會報地方,嘻哈樂手也會說自己是來自哪個街區。他們也會battle,聽以前的耆老說,誰吟唱應答不下去,誰就輸了,所以一來一往可以一直即興,」嘻哈也有類似的橋段。

林達見在臺大政治學系大五時修了蔡佳芬在D-School開的「音樂合作的藝術與實踐」,認識好夥伴江奕霖(TEN PLUS 1000%),進而展開合作。他在現場演唱採集石碇區耆老陳好夫、高羅珠口耳相傳的相褒歌,結合嘻哈音樂,賦予傳統技藝新生命,包含〈掘ku̍t〉、〈可能 khó-lêng〉、〈自然就好chū-jiân tio̍h hó〉等歌曲。

尤其〈自然就好chū-jiân tio̍h hó〉這首歌採集了石碇耆老陳好夫唱的「泡著甘甜是芳牢甌phàu tio̍h kam-tiⁿ sī phang tiâu au」,林達見與江奕霖運用鼓機將陳好夫的聲音切片(chop),當作樂器演奏,放在歌曲裡零碎地穿插,以台語嘻哈呼應。林達見說:「我們嘻哈音樂跟相褒歌在做的事情很類似,就是單純的用嘴巴、用文字敘述生活中的感情跟一些生活瑣事。」

這次現場還演出台語版〈揭諦氣GATE QI part 2〉,這是林達見上了相褒歌傳習班後寫的歌,之前曾寫過華語版的〈揭諦氣GATE QI part 1〉。「揭諦」一詞出自《心經》:「揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」林達見在後面加「氣」一字,讓曲名與「接地氣」雙關。信仰對他的生活很重要,在寫完〈揭諦氣GATE QI part 1〉後,過了三、四年發現有不同的心境,所以又有了新的詮釋。

本次褒歌沙龍演出的策劃者,也是電台主持人的吳家恆介紹,在大稻埕講古、聽相褒歌別具意義。大稻埕的興起與茶葉有密切關聯,1898年奧地利人阿道夫.費實(Adolf Fischer)來臺,兩年後出版了《1898.福爾摩沙踏查:德國旅人阿道夫.費實的臺灣漫遊手記》,繁體中文版在近年問世。

吳家恆說,書中提到,在清朝,淡水河右岸的漢人聚落是在艋舺。1860年開放淡水通商後,來臺灣的外國人逐漸增加,但是漢人不喜歡外國人住在艋舺,這些外國人只好在往下游一點的河邊落腳,從「大稻埕」的地名可以想見,這裡是一大片平坦的沖積地。在這裡的外國人,多半長居泉州,到了採茶季節,就住在大稻埕。外國人不在大稻埕的時候,很多商業活動仍會進行,大稻埕就這樣發展起來。